#077 — Espressione, funzione e ricerca 27/10/2025

In questo numero si parla di espressione e funzione nel design. Di cosa guida un progetto, a seconda delle situazioni, e del ruolo della ricerca. Chiude, come sempre, la segnalazione di un font.

Per ricevere Dispenser.Design via email iscriviti qui.

Espressione, funzione e ricerca

In maniera abbastanza ricorrente mi ritrovo a parlare della possibilità di fare una rivista. Quest’estate abbiamo anche fatto un paio di riunioni per provare a rendere la cosa più concreta, poi come sempre non abbiamo proseguito.

Abbiamo parlato dei possibili temi di un numero zero. L’idea di partenza era la ricerca nel design e quasi subito è emersa la necessità di differenziarla a seconda della sua destinazione d’uso: espressione o funzione.

Riprendo gli appunti di quelle riunioni e provo a organizzarli.

In un progetto di design, l’espressione è la parte più immediata, quella che si vede subito. È legata al tono, allo stile, alla forma in cui stiamo dicendo qualcosa. La funzione è legata alla capacità di permettere a qualcuno di fare qualcosa. È legata all’efficacia, alla chiarezza, alla facilità d’uso.

Se il design debba essere più espressione (forma) o funzione è un dibattito antico. L’architetto Louis Sullivan parlava di form follows function già nel 1896. Poi negli anni ’70 del Novecento, con il movimento Radical, il discorso si ribalta e potremmo dire che la forma segue l’espressione1.

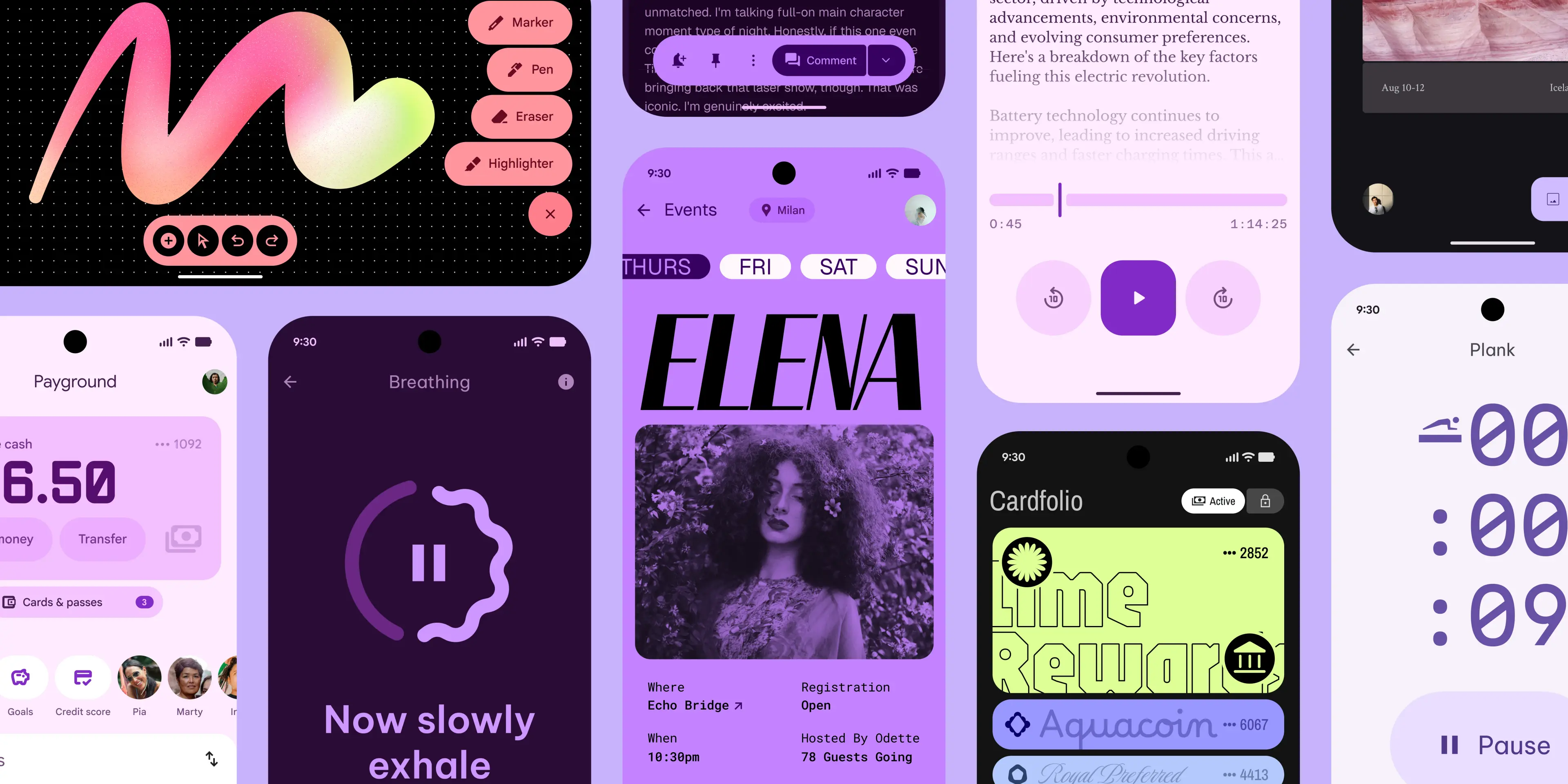

Nei progetti più comunicativi l’espressione conta più della funzione. In progetti di identità e campagne visive la scelta e l’uso degli elementi grafici è cruciale per comunicare il messaggio e costruire un modo riconoscibile di dire le cose. In altri casi (app, segnaletica, libri) quello che conta è soprattutto che funzioni.

Nell’ambito digitale troviamo spesso entrambe, quella funzionale (dove si compiono azioni) e quella espressiva (dove si racconta e informa).

Faccio sempre l’esempio di Gmail. C’è la parte prodotto, legata alle funzioni dello strumento (leggi, scrivi, gestisci); e la parte comunicativa/informativa (cosa fa, a cosa serve, come si usa). Questo vale un po’ ovunque. Ci sono momenti in cui l’espressione guida il design e altri in cui guida la funzione. Avere le idee chiare su questo aiuta a muoversi in maniera più efficace.

Se nei progetti di design guidati dall’espressione si cerca spesso di distinguersi, nei progetti guidati dalla funzione si tende a privilegiare la familiarità. Molti prodotti digitali presentano interfacce uniformi e pattern ricorrenti, perché gli utenti si aspettano (e richiedono) sistemi intuitivi e immediatamente comprensibili2. La concorrenza sui prodotti digitali si fa anche, e soprattutto, sulla facilità d’uso.

È anche vero che negli ultimi anni l’espressione si è avviata verso una forma di conformità. Come scrive Jarrett Fuller, in questo articolo su Fast Company del titolo AI isn’t design’s biggest problem3, «gran parte del graphic design oggi è stata automatizzata e standardizzata al punto da sembrare già il prodotto di un sistema di intelligenza artificiale»: stessi font sans-serif, stessi colori accesi, stessi layout modulari, stessa estetica “corporate Memphis”4, che si ripete da una piattaforma all’altra.

Senza dimenticare che tutti usiamo gli stessi strumenti, progettiamo per gli stessi contesti e seguiamo gli stessi pattern. In pratica i designer già progettano come farebbe un’AI, ma forse sto divagando5. Parliamo della ricerca.

Prima ancora di capire come si fa, vale la pena chiedersi perché serve fare ricerca. Spesso si fa l’errore di pensare che sia più necessaria e determinante nei progetti guidati dalla funzione che in quelli guidati dall’espressione. In realtà, in entrambi i casi aiuta a individuare una direzione, a ridurre i “secondo me”, a validare le decisioni di design.

Nei progetti guidati dall’espressione visiva, la ricerca è culturale, visiva e simbolica. Si analizzano il contesto, il pubblico, i codici simbolici (colori, forme, stile e tipo di immagini) che possono comunicare in maniera più efficace il messaggio.

Nei progetti centrati sulla funzionalità e l’interazione, invece, la ricerca diventa più empirica e sperimentale. Si raccolgono dati sul comportamento degli utenti, si osservano le loro esigenze e difficoltà, e si testano prototipi per misurare l’usabilità. Di solito si conducono interviste e si fanno sondaggi per capire i bisogni.

Di recente, Google ha lavorato al suo design system, Material 3 Expressive, per renderlo allo stesso tempo espressivo e usabile. In circa tre anni, il team ha condotto 46 studi differenti coinvolgendo oltre 18.000 partecipanti6. È venuto fuori che la forma aiuta la funzione. Gli utenti trovano quello che cercano più velocemente: l’esperienza è risultata più fluida. In pratica, usando elementi espressivi con criterio le interfacce diventano più facili da usare.

Questa idea, che forma e funzione si rafforzino a vicenda, ricorre spesso in varie riflessioni sul design. Se tutto deve funzionare perfettamente, e se per funzionare perfettamente deve essere familiare, dove finisce l’espressione? L’ultimo articolo che mi è capitato di leggere sull’argomento è questo di Jason Brush, che si chiede quando sia accettabile che un design sia “weird”, insolito7.

È come se il dibattito aperto da Sullivan fosse ancora in corso. Come quello del 1972 tra Wim Crouwel e Jan van Toorn, citato in un altro numero di questa newsletter.

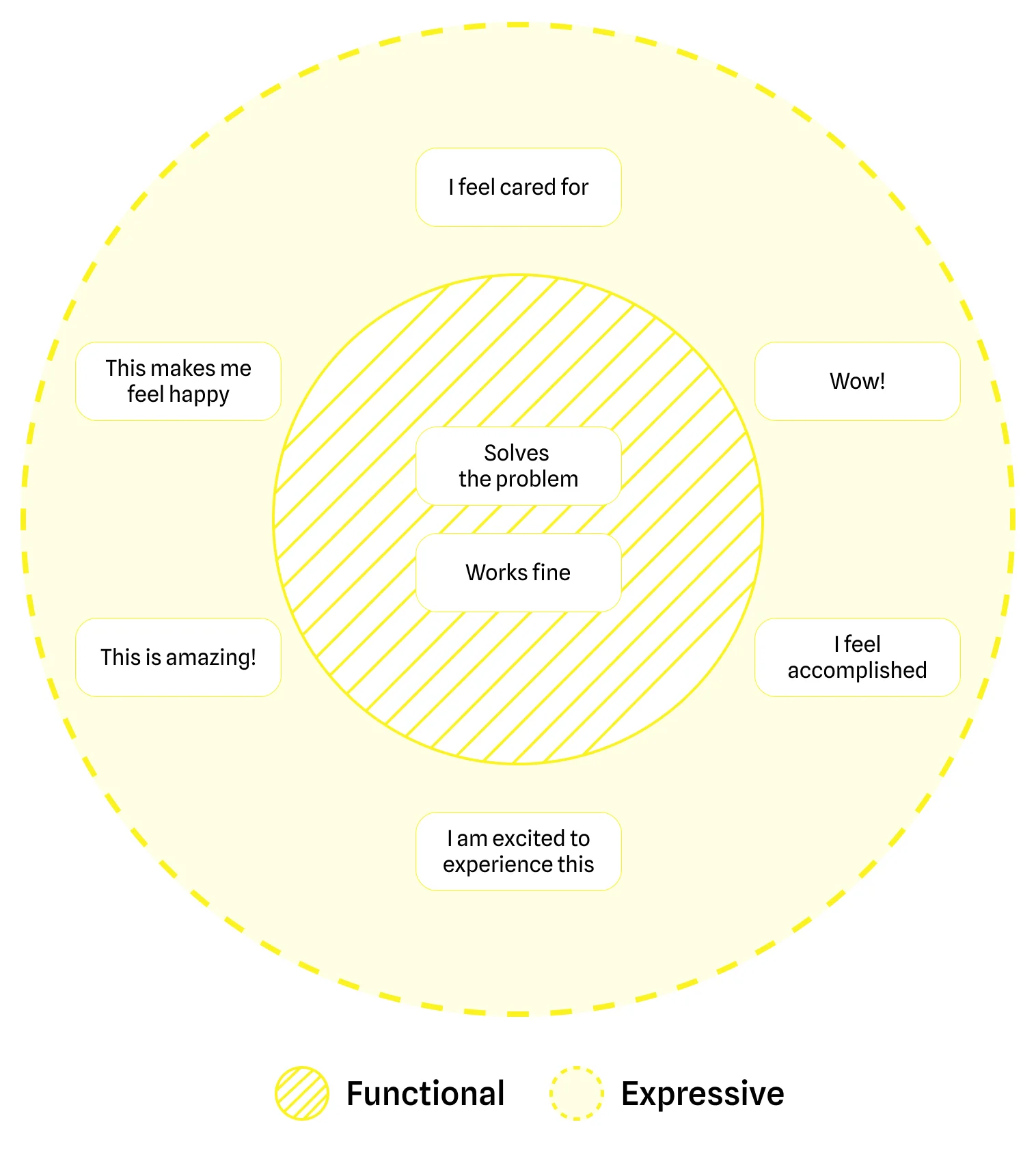

Sul blog di Synechron, Functional vs. Expressive Design, Farish Hubiyan propone uno schema che mostra il design come due cerchi concentrici: al centro la funzione (“solving the problem”, “works well”), intorno l’espressione (“this is amazing!”, “makes me happy”)8.

Tra le note di quelle riunioni mi ero salvato un link con una citazione di Enzo Mari del 1970, proveniente da Funzione della ricerca estetica:

Occorre verificare sistematicamente, con procedimenti analoghi a quelli della ricerca scientifica, i fenomeni artistici e le modalità con cui si esercita il giudizio estetico. Occorre demistificare tutto l’apparato delle convenzioni di carattere estetico. 9

Mari, come altri a quei tempi, vedeva il design come un’attività con responsabilità precise. Per lui, la ricerca estetica non era un abbellimento, ma un processo per chiarire le funzioni reali dell’oggetto.

Oggi questa frase potrebbe essere usata per ricordarci che, senza ricerca critica, ogni linguaggio finisce per diventare convenzione.

-

Per approfondire: Tommaso Bovo, L’onda lunga dei Radical, Klat Magazine, 2017 ↩︎

-

Vedi la “legge di Jakob” riportata nel sito, e nel libro, Laws of UX ↩︎

-

Jarrett Fuller, AI isn’t design’s biggest problem, Fast Company, 2025 ↩︎

-

Il nome fa riferimento al Memphis Group degli anni ‘80 (Ettore Sottsass), per la somiglianza con colori vivaci e forme geometriche, anche se lo stile contemporaneo è più piatto e vettoriale. ↩︎

-

In parte, abbiamo affrontato il tema anche in altri numeri di questa newsletter, come il numero 065 – Sul buon design ↩︎

-

Google Design, Better, Easier, Emotional UX ↩︎

-

Jason Brush in Form vs Function: When is it okay for design to be weird, UX Collective, 2020 ↩︎

-

Farish Hubiyan, Functional vs. Expressive Design, 2025 ↩︎

-

Emanuele Quinz, Enzo Mari, prima del design, CheFare, 2020 ↩︎

Rebond Grotesque →

Rebond Grotesque è un carattere tipografico della fonderia svizzera Extraset, progettato da Roger Gaillard. Si ispira alla tradizione dei grotesk tedeschi e svizzeri, reinterpretandola con un approccio contemporaneo.

Il disegno combina proporzioni razionali e dettagli più morbidi, che ne definiscono un tono equilibrato e leggibile. Alcune forme, come la g e la a minuscole, introducono un accento più organico, senza compromettere la coerenza del sistema.

Rebond Grotesque è pensato per un utilizzo ampio, dalla tipografia editoriale all’identità visiva, grazie alla presenza di numerosi set alternativi che ne ampliano la flessibilità d’uso.

La famiglia comprende diciotto stili, ciascuno con la propria versione in corsivo.